Der Heine – Kongress 1972

In einem prall gefüllten Heine–Ordner aus dem Jahr 1972

hat der Katzenreiter das Typoskript eines jungen Berliner Studenten entdeckt, adressiert an:

DIE ZEIT, 2 Hamburg 1, Pressehaus

Kulturredaktion, R.W. Leonhardt

Monika wollte ich einen ausführlichen Brief nach Freiburg schreiben über meinen Aufenthalt in Düsseldorf zum Heine–Kongress. Da in der ZEIT rege über Heine geschrieben wird, habe ich mir überlegt, daß mein Beitrag in Art und Stil die Diskussion durchaus bereichern könnte, nicht unbedingt bedeuten würde: Eulen nach Athen tragen. (Im Kopf habe ich das klassische Athen; heute sind dort ganz andere Vögel zuhause.) Ich nenne meine zusammengeschriebenen Eindrücke ganz einfach:

Brief aus Berlin

Über den Düsseldorfer Heine–Kongress

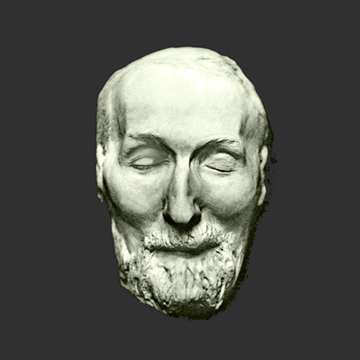

16. Oktober 1972 – Montagmorgen. Gegen zehn Uhr bin ich in Düsseldorf und fahre die Universität suchen. Nachdem ich sie endlich gefunden habe, irre ich durch die Gänge: ein neuer Hochbau, massiv Beton, innen an mehreren Wänden repräsentative Spuren von Roy Lichtenstein. Die hat er sicher nicht selbst hingemalt, als Kunstunternehmer hat er seine Leute, die für ihn arbeiten. Ich frage ein paar Studenten: Wo der Heine–Kongress stattfindet? Wissen sie nicht. Nicht in der Universität hier. Einer fährt mit mir zur Mensa. Aber da ist nichts angeschlagen. Nur zwei riesige Plakate mit Heine-Portrait: ein jungalter Heine mit Schlafaugen, ohne eine Furche im Gesicht. Darunter steht: Heine unerwünscht... Später in der Stadt sehe ich an jeder Ecke ein solches Plakat, das zur Diskussionsveranstaltung der Bürgerinitiative Heinrich–Heine–Universität einlädt.

Zunächst speise ich erst einmal in der Mensa. Das Essen ist wesentlich besser als in der FU–Mensa. Außerdem, lese ich, gibt es eine Beschwerdekommission, in der auch Mediziner sind. Gäbe es in Berlin doch nicht nur Politologen, die sich ums System, sondern auch Mediziner, die sich um die Suppe kümmerten. Der Eintopf, den es jede Woche einmal gibt, wäre sowieso ein Fall für die Gerichtsmediziner. Ich bin überzeugt, daß einige Todesfälle unter Studenten hier in Berlin auf das Mensaessen zurückzuführen sind. Nach dem Essen in Düsseldorf bin ich durchaus noch recht lebendig und in guter Stimmung. Wo man so gut essen kann, da sollte auch ein Bett zu finden sein. Auf eine Karteikarte schreibe ich:

Wer hat für Berliner Kom., der zum Heine–Kongress in Düsseldorf ist, kein Heine–Theoretiker, Schlafgelegenheit?

und befestige sie mit einem Reißnagel an einem der großen Heine–Plakate, wo sein Bart sich befindet.

Nachdem ich endlich das Germanistenseminar gefunden hatte, war meine Überraschung groß, als ich dort die vielen Bücher allein und einsam stehen sah. Kein Student da. Und unerhört in einem deutschen Seminar: auch keine Aufsicht. Bei den Linguisten traf ich dann einen freundlichen Assistenten, der keine Ahnung hatte. Glücklicherweise traf ich auf Frau Meyer, die Sekretärin von Professor Windfuhr, wie sich herausstellte; sie kam gerade vom Kongress, leicht beschwingt. Also der Golo, das sei doch ein Mann, der was zu sagen verstünde. Sehr fein, sehr sinnig. Mir könne sie nicht viel Hoffnung machen, noch beim Kongress zu landen. „Aber heute Abend zur öffentlichen Podiumsdiskussion, da stellen Sie sich ein.“ Und Frau Meyer erzählte noch von der Eröffnung, wo auch die Polizei dabei gewesen sei und der Bundesverfassungsschutz. Nach den schrecklichen Ereignissen in München, man könne nie wissen.

So spazierte ich in die Stadt und als ich bemerkte, dass ich immer näher zur Kunstakademie kam, wurde mir irgendwie freier zumute. In der Altstadt roch es nach gebratenen Hähnchen. Die sind hier unheimlich billig. Drei Mark das halbe, importiert aus Belgien oder Holland. An der Kunstakademie war großer Aufruhr. Es kam mir richtig heimisch vor, als sei ich in Berlin. „De Professor is nit da“, gab ein Clown kund, der inmitten von vielen Kunststudenten herumsaß. Daß er ein bedeutender Künstler ist, ein Schüler des großen Beuys, erfuhr ich erst später. Überall standen Farbtöpfe, lagen Pinsel und Papier auf dem Boden. Da wurden Plakate gemalt und Transparente beschriftet zur Demonstration, weil die Kunst, wie schon oft, von der Politik gemaßregelt worden war. Beuys entlassen. Die Personifizierung der Kunst. Was hat sich da der Kultusminister geleistet!

Als ich nach der Akademie weiterspazierte, kam ich in einen Park und stand unversehens vor einer nackten Frau. Ich wußte gleich, mit wem ich es zu tun hatte. Mit dem berühmt–berüchtigten Düsseldorfer Heine-Denkmal. Das Ding ist sehr umstritten. Doch was kann das Mädchen dafür, daß der Urheber ein Faschist war. Lange saß ich auf der Bank in ihrer Nähe. Zum Abschied gab ich ihr einen Tatsch auf den Po und versprach ihr, sie irgendwann einmal wieder zu besuchen. Daß sie keine Arme hatte, störte mich nicht besonders. Schließlich ist der Heine im Revolutionsjahr 1848 vor der Venus von Milo zusammengebrochen. Die konnte ihm auch keine Hand reichen.

So werde ich zusammenbrechen. Vor einem Mädchen voller Leben jedoch, mit Namen Sonja. Sicher lacht sie dann nur über meine Ungeschicklichkeit und umfaßt mit ihren zartweißen Armen einen anderen dabei.

Abends stand auf meinem Zettel in der Mensa eine Telefonnummer. Es meldete sich eine Frauenstimme, sehr angenehm, etwas müde. Magda kam gerade aus Berlin und da sie dort in der Universität so viele lustige Anschläge gesehen hatte, ging sie in die Mensa in Düsseldorf, was dort stünde, und entdeckte meine Notiz.

Welch ein Glück für mich.

Ich wurde aufgenommen wie ein alter Bekannter. Die kleine Nora, das Töchterchen von Magda, hatte es mir besonders angetan. Ihr Papi, Kunststudent, ein großer Anhänger von Beuys,

verteidigte den Meister gegen alle Argumente von mir:

Beuys führe seine Schüler in die Irre, habe eine eklektizistisch krause Lebensphilosophie. Die naive politische Darstellung von Beuys sei gefährlich.

In der Podiumsdiskussion am Montagabend plusterte sich Dolf Sternberger, von dem eben ein neues Buch über Heine erschienen ist, auf, er sei Politologe und hätte einen Begriff von Politik, – im Gegensatz zur Frankfurter Schule. Ich, Student am OSI bei Agnoli, mußte insgeheim über den Mann lachen.

Die Gesprächsrunde leitete der Heine-Archivar Galley, von dem wenig Leben ausging. Von Professor Storz aus Tübingen erfuhr man, daß er auch ein Buch über Heine geschrieben hat, und hörte man, daß er Schwabe ist.

Marcel Reich-Ranicki wenigstens brachte etwas Schwung in den Saal, indem er feststellte, Heine ist nicht integriert, noch mehr: Heine ist nicht integrierbar (wie vergleichsweise Goethe und Schiller). Nicht viele im Saal haben begriffen, was das bedeutet. Die biederen Heine–Anhänger jedenfalls hatten keine Vorstellung, wie positiv das ist und wie hoch das den Heine stellt. Wie wichtig es ist, daß da einer nicht in Grenzen gezwungen, eingemeindet und ideologisch verwertet werden kann. So erhob sich ein aufrechter Bürger, ein Liebhaber Heines, – wie hatte Golo Mann gesagt:„Heine gehört allen, die ihn lieben.“ Das nenne ich Besitzbürgertum und romantische Liebe in ihrer schlimmsten Form.

Der Verehrer des Dichters nun erzählte eine lange Geschichte. Ich fühlte mit ihm, als er der Öffentlichkeit preisgab, wie er seinen Heine–Band unter dem Kopfkissen liegen hatte, 1914, als die Kanonen donnerten, wie er, ein Jüngling, sich auf die Literaturgeschichte gestürzt hat, froh, darin etwas über Heine zu finden; ich verstand den Mann, bis er, die Hand zur Faust geballt, zornentbrannt mit geschwollenen Halsadern ausrief: „Und der Heine muß integriert werden!!“ Da sag ich: So nicht! Wenn aber Galley den Mann besänftigte: "Wir versuchen ja, Heine zu integrieren, indem wir über ihn sprechen und für ihn sprechen. Dafür sind wir da, „so ist das bezeichnend für die Funktion solcher Archivare, Germanisten und Totengräber, wie sie sich auf dem Kongress trafen.

Bei den Heine-Schwärmern fiel mir besonders das Alter auf. Die meisten über 80, aber alle mit dem ironischen Heine–Mundzug. Ein jüngerer machtemir einen etwas verbissenen Eindruck: Dr. Hans Lamm, ein kleiner, dunkler Mann, ein jüdischer Publizist, der wie ein katholischer Dogmatiker aussieht, war geschäftig überall. Ich sah ihn am Bücherstand vorbeihuschen, wo er flugs einen Band zurechtrückte, ihn so in Position brachte, daß er besser gesehen werden konnte. Aufmerksam ging ich hin und schaute mir den aufgestellten Band an: Ewiger Zeitgenosse Heine, Ein Brevier von Dr. Hans Lamm.

Am Dienstag

bei den Vorträgen war noch genug Platz für mich. Das Referat von Hans Kaufmann aus Ostberlin verdeutlichte, wie man Heine hätte aktualisieren können. Müssen wir uns heute doch genauso mit einem ineinander verflochtenen Komplex von Kunst, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, von Sozialem und Sinnlichem auseinandersetzen. Ist die Tendenz zur Unterdrückung wie damals.

Die Notwendigkeit zur Befreiung, die alle Sektoren umfaßt und nicht einen verabsolutiert. Strauß sieht schon richtig: Böll hat den Nobelpreis nicht nur für seine formale Kunstfertigkeit bekommen.

Mit dem Preis wird das gesamte politisch-literarische Engagement des Mannes Böll ausgezeichnet. Und Strauß sieht falsch. Es darf in keinem Fall getrennt werden zwischen Literatur und Politik.

Den Preis bekommt, wer die Dinge zusammensieht.

Etwas verbindet Böll mit Beuys. Als bekannte Künstler haben sie sich gewissermaßen zu einem Markenzeichen, zu einem Markenartikel vergegenständlicht.

Dienstagnachmittag

liest mit leiser Stimme eine russische Professorin über „Deutschland. Ein Wintermärchen“, über Heines Reise in die deutsche Heimat im traurigen Monat November.

Liebevoll und zärtlich gedenkt die alte Dame des Freundes von Heine: Karl Marx.

Mit sehr viel Einfühlung hält ein israelischer Pädagoge seinen Vortrag über Heine. Ein Satz hat mir nicht gefallen: „Es gibt keine Kultur ohne partielle Askese, das sollten die jüngeren Leute wieder lernen.“

Bei Heine steht dergleichen nicht, und die Meinung von Freud, was Sublimierung aus der Notwendigkeit sexueller Unterdrückung betrifft, dürfte inzwischen korrigiert sein.

Mittwoch

Da ich für Mittwoch die Aufgabe übernommen hatte, die kleine Nora zu füttern, mit ihr zu spielen und ihr raus aus den Windeln, rein in die Windeln zu helfen, bekam ich die Auseinandersetzung um die Thesen von

Jost Hermand nicht mit.

Dafür konnte ich feststellen, daß auch Nora von Askese nichts hält: Die Windeln waren voll.

Donnerstag

Enttäuschend war der Film zum Abschluss des Kongresses am Donnerstag. Er war dilettantisch gemacht.

Da ein Hauptstreit in Düsseldorf um die Namensgebung der Universität geführt wurde, möchte ich mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg halten. Es gibt einige Gründe dafür: Man möge die Universität nicht nach Heine benennen. Man soll ihr den Namen von einem Mediziner geben, vielleicht von einem, der im Mensa-Essen-Ausschuß sitzt. Da Heine in Berlin studiert und die meisten Anregungen an der Berliner Universität bekommen hat, wenn auch in der, die in Ostberlin sich befindet und nach Humboldt benannt ist, wie wäre es, wenn künftig die FU den Namen Freie Heinrich Heine Universität bekäme.

Da in Berlin nichts unorganisiert bleiben kann, habe ich mich entschlossen, eine Initiativgruppe: Freie Heinrich Heine Universität Berlin ins Leben zu rufen. Wir treffen uns jeden Samstagabend in der Riemeisterstraße 24, rezitieren Heine und trinken Wein. Vor allen Dingen müssen wir rechtzeitig diskutieren, mit welchen Parolen wir bei der 1. Mai-Demonstration mitmarschieren und ob wir uns in die Reihen des Kommunistischen Bundes oder bei einer der übrigen Gruppen einordnen bzw. eine eigene Demonstration veranstalten.

PS, 27. Oktober 1972

Von Monika, der ich mehrfach mein Vorhaben, über den Heine-Kongress zu schreiben, mitgeteilt habe, erhalte ich aus Freiburg einen Brief, in dem unter anderem steht:

Schreibe endlich über den Kongress und mache kein großes Bla bla. Deinem Streben nach gäbe es natürlich keine kleinere Zeitung als die ZEIT, für die du deinen Artikel hättest schreiben können. Leider gehörst du nicht mehr zu der Spalte: Für junge Leute unter 20. Kannst ja dein Geburtsdatum ändern.